Si le vitrail, art français par excellence, connaît son âge d’or au Moyen Age, ce n’est qu’à partir du XVIème siècle que les vitraux deviennent de véritables tableaux dont les compositions sont libérées des divisions de la fenêtre dans laquelle elles s’insèrent, et que les maîtres verriers signent au même titre que les peintres. :

En effet, la découverte de nouvelles techniques permet de rendre les scènes représentées de plus en plus réalistes, et les détails prennent une importance telle que le vitrail adopte rapidement un style maniériste, accentuant ainsi les expressions du visage. Ainsi, dessinés par les peintres de la cour de François Ier et inspirés des courants artistiques du temps, ces vitraux sont le témoignage du style propre à la Renaissance.

L’histoire de Saint-Joseph que l’on peut admirer dans l’église Saint-Merri, ou encore La sagesse de Salomon, conservé à Saint-Gervais Saint-Protais, sont notamment de précieux témoignages de cette époque, et du géni de Jean Coucin le Jeune (1522-1594).

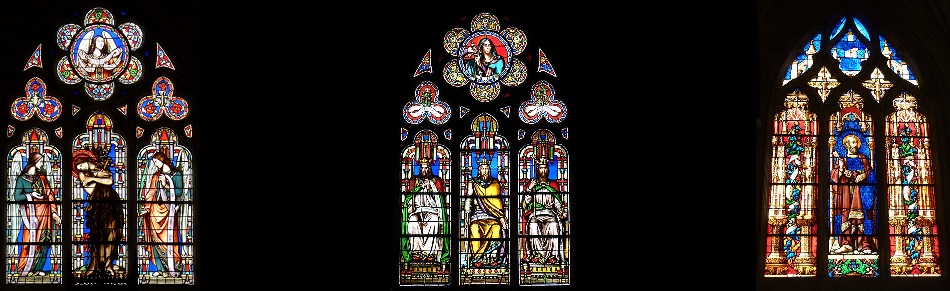

Par la suite, si le XVIIème et surtout le XVIIIème siècle marquent un déclin de cette pratique, la redécouverte de l’architecture médiévale au siècle suivant à engendré un véritable essor du vitrail néo-gothique. En effet, après la Révolution, la technique du vitrail, qui sommeil alors depuis plus d’un siècle, est relancée au sein de différents ateliers parisiens, comme celui de la Manufacture de Sèvres. Tout au long du XIXème siècle, dans un climat de recherche intensive, de nombreux ateliers sont ouverts dont les productions variées restaurent ou renouvellent les vitraux anciens.

Certaines églises au centre de la capitale conservent de précieux exemples de cet art sacré, que cette visite se propose de les faire découvrir. Ainsi, elle débutera dans l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, pour s’émerveiller devant des verrières du XVIème, du XVIIème siècle et du XIXème, avant de pénétrer dans l’église Saint-Merry, qui conserve de magnifiques verrières du XVIème et du XIXème siècle.